بعد غياب 20 عاما.. "أديب الشباب" يخرج من عزلته - (تحقيق)

القصة الكاملة لأول من صنع الجرافيتي ف مصر

تحقيق- أحمد الليثي وأحمد الشمسي:

طوال سنوات مضت، ظل اسمه يتردد في الأذهان، يظهر كشبح من خلال عبارات تأبى على الطمس أعلى جدران القاهرة، وأشرطة مباريات كرة القدم التي تحمل جزءًا من روحه، فيما يتندر أولئك الجالسون على مقاهي وسط البلد عن ذلك الذي أفنى عمره في الدعاية لأعماله، بينما بات في طي النسيان. حاولنا التنقيب خلف سيرته، البعض أكد أنه رحل عن عالمنا، وآخرون حاكوا حوله الخيالات، بينما تمكنا من الوصول إليه والبحث في مسيرته المضطربة من الشهرة للخفوت. كيف نسج عالمه الخاص؟ ولماذا غاب فجأة عن الأنظار؟ تتبعنا خطوطًا سار عليها منذ 4 سنوات مضت، لم تسنح الفرصة للقاء، تواصلنا مع من حوله، من عاصره، من أشاد به ومن انتقده، ثم فتح لنا الأبواب أخيرًا، وسمح لنا باللقاء. وجدناه وأفكاره متناثرة، يرغب بشدة في الكتابة من جديد، يلعن ظلمة بيت هو ساكنه، خائفًا مُضطربًا من كل شيء. تعذيب السجن أثر في وجدانه، وهزّ كرامته، اتخذ ركنًا قصيًا، لم يختر شيئا، وأجُبر على حياة يعيشها هو، فيما يتحدث الجميع عنه، هو حالة لم تتكرر، طغت على ألسنة مواطنين عاصروه.. الآن وبعد غياب دام سنوات "أديب الشباب" يعود من جديد.

شقة صغيرة في علية ذاك العقار القديم، صالة تُقابلك ثم غرفتان صغيرتان، ودورة مياه محدودة، مطبخ تحولت منضدته إلى مكتب متواضع، علبة يغرق بداخلها عددًا من أقلام الجاف ذات ألوانٍ عدة، جُدران انفض الطلاء من عليها. المكان مُظلم، اللهم سوى نور إضاءة "السهراية" الخافت، شخص يُمدد جسده أعلى ذلك السرير المتهالك الذي لم يجد له مقرا سوى تلك الصالة. آياتٌ من القرآن تنساب من راديو فقير مُعلق بمسمار صُلب على أحد الجدران، وصوت أزيز مروحة السقف يدوي، إلا أن الأزيز توقف فجأة، لتسقط المروحة على رأسه فيما هو نائم، هبّ "عفيفي" فزعًا من نومه، وجد نفسه غارقًا في دمائه، يتحدث قبل أن يشير إلى تلك الندبة التي تعلو جبهته. وبدأ "عفيفي" في كرّ خيط ذكريات، بدأ مع منتصف السبعينيات ودام أثره طويلا.

ما إن ينتهي محمود عبد الرازق عفيفي من طباعة أحد مؤلفاته، حتى يهِيم صوب صديقه الوحيد بشارع محمد مرسي بمنطقة الإمام الشافعي، يطرق باب منزله، فيعرف "حسني شاهين" من تلك الطرقات أن أديب الشباب انتهى من كتاب جديد، يجمع قطعًا من الفحم. يتجه الاثنان صوب أحد الأماكن الاستراتيجية التي يلتفت إليها الناس دومًا، يُخطط بـ "الفحم" عنوان الكتاب الجديد، ثم يُذيل أسفله بتوقيع "أديب الشباب"، ولا ضرر من إضافة بعض الجمل الطريفة لجذب الانتباه: "أحذر الفتيات والمراهقات والسيدات.. لاتقرأوا مؤلفاتي". لم تكن تلك وسيلته الوحيدة لتسويق أعماله "كنت بلزق إعلانات على الأتوبيسات.. أنا طفحت الدم"، وسائل عدة اكتسب بها أديب الشباب شهرته، قرر فجأة اللجوء إلى هذه الطرق، بعد أن تجاهله الصحفيون "كنت ببعتلهم على طول مؤلفاتي عشان يكتبوا عنها، لكن مكنش فيه حاجة بتنزل، وكأنهم شغالين مع المباحث".

أينما تذهب تجده تجاهك، تلك كانت رسالته، لم يختر فقط أن يظهر على الحوائط أو أسفل الكباري، خاطب كل الشرائح، غازل البنات والصبية ومحبي السينما ومريدي السياسة، حتى الكرة كان لاعبًا محورياً في دنياها.

في صباح الرابع من أغسطس عام 1985، كان حرافيش الكرة يتجادلون فيما بينهم قبل ساعات من لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في مباراة دور الـ8 لكأس مصر، تلك المباراة التاريخية التي خاضها ناشئو القلعة الحمراء أمام غريمهم التقليدي مكتمل الصفوف، بعد قرار من كبار الأهلي بالعزوف عن المشاركة تضامنا مع محمود الجوهري المدير الفني وقتها، وبينما يتلو المذيع إبراهيم الجويني أسماء لاعبي الفريقين واحدًا تلو الآخر وسط صيحات الجمهور كان هو في ملكوته، يعد العدة كي يظهر في الكادر، لا يُبالي بفرحة المشجعين أو حنقهم، ففي الدقيقة 65 من زمن اللقاء يجري كوارشي لاعب الزمالك فرحا بهدف التعادل الثاني، كان هو يمد ذراعيه بأقصى ما يستطيع فتظهر في الخلفية تلك اللافتة معلنة عن وجوده "أديب الشباب.. محمود عبد الرازق عفيفي".

كانت كل خطوة في طريق "عفيفي" محسوبة، لم يكن الأمر اعتباطيا، أراد الشهرة فأعطاها كل وقته، في ركن قصي أسفل مدرجات استاد القاهرة كان "أديب الشباب" يُخبئ أدواته اللوجيستية: "كان معايا كام خشبة وحديدة بثبت بيهم اليفط، وشايلهم في مكان أمان عشان ميرخموش عليا في التفتيش في الداخلة والخارجة"، ومع صافرة المباراة يطل الرجل بعنفوانه كي يعلن للجماهير الغفيرة أنه بينهم لا يتزحزح "مندوبين الإعلانات كانوا بيتجننوا مني عشان يفطي بتغطي على إعلاناتهم وبتاكل الجو منهم".

يعبث سمير الشقيق الأصغر لـ"عفيفي" في لحيته الكثة، يُقلب النظر في سقف الغرفة، ثم يقول بأسى: "مبقتش أسأل عن أخويا زي الأول" رغم أن ما يفصله عن منزل شقيقه بضعة أمتار قليلة، تتبدل ملامح وجهه وهو يتذكر أمجاد شقيقه وهوايته الأبرز بالكتابة على الجدران "زمان كنت بسافر الكويت، وهناك كانوا مشغلين ماتش الأهلي والزمالك، ولقيت بالصدفة فى المدرجات يافطة متعلقة مكتوب عليها أديب الشباب.. قلت فى نفسي: يا أخى هو انت ورايا ورايا" يقولها بوجه تكسوه البهجة.

في بداية عمله الصحفي حاول حلمي النمنم، وزير الثقافة الحالي، أن يتتبع خُطى ذلك الذي غطت كلماته جدران العاصمة، فيما وجدها بارزة في مداخل محافظات الجمهورية أيضا، بينما يرى أنه لم يعمل أحد على تقييم كتاباته ومؤلفاته بشكل واقعي "كان اسمه طول الوقت مقترن بالطرافة.. ماظنش حد اتعامل معاه كأديب بجد"، يقول النمنم في تصريحات خاصة لمصراوي.

لم يقتصر الأمر عند حدود اللافتات، فكر "عفيفي" ودبر، لفتت أنظاره تلك الحمائم التي تطير في بداية كل مباراة في سماء الاستاد، واستلهم منها فكرته النيرة؛ كطفل صغير أحضر مجموعة من "البوص" وخيط "الدوبارة" وصنع طائرة ورقية مغطاة بكيس بلاستيكي شفاف أبيض اللون، تعلوها جملة واحدة خطها صديقه باللون الأحمر "أديب الشباب"، وراح يرفرف بها في سماء استاد القاهرة "فكرت إني لو قطعت الخيط هتقع في أرض الملعب والمخرج هيجيب عليها الكاميرا.. بس نأبي طلع على شونة؛ الطيارة خدها الهوا وطلعت برة الاستاد"، لا يزال "عفيفي" محتفظًا بصورته حاملا الطائرة المقطوعة وهو لا يتمالك نفسه من الضحك، متذكرًا أياماً خلت كان فيها ملء السمع والبصر.

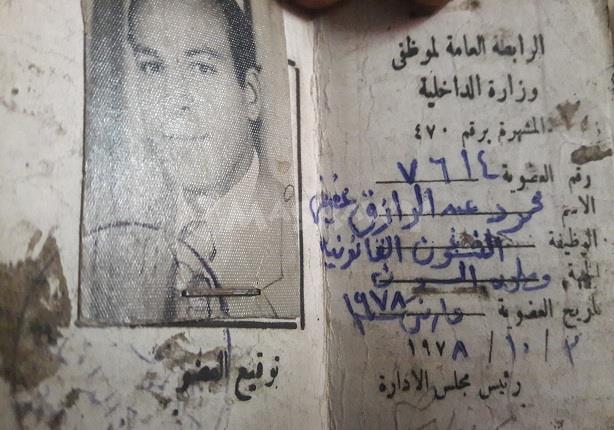

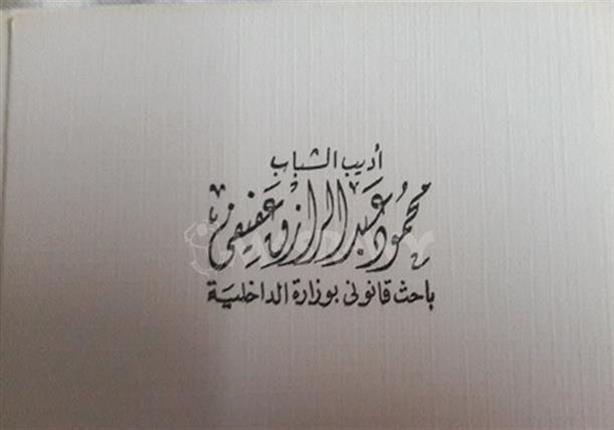

صندوق كرتوني صغير، يُلملم فيه "أديب الشباب" ماضيه، ما بين قصاصات جرائد لخطابات القراء تشكو من "مُلوث الجدران"، صور تعود إلى سنوات الصبا، قصص الرومانسية التي خاضها داخل الجامعات، كارنيهات كلية الحقوق التي ما زال يحتفظ بها، مقتطفات لحوارات صحفية، مكاتبات خاصة بعمله وكروت دعاية لانتخابه رئيسًا للجنة الثقافية بكلية الآداب –قسم اللغة العربية- التي انتسب لها لاحقا "أخي الطالب.. صوتك أمانة لا تعطيه إلا لمن يستحقه.. وأخوك الطالب محمود عبد الرازق عفيفي جدير بحمل هذا اللقب وتحمل المسئولية والأمانة التي ستُلقى على عاتقه"، قبل أن يستوقفه كارنيه يحمل هويته وقت أن كان موظفًا مدنيًا ممهوراً في أعلاه عبارة "الرابطة العامة لموظفي وزارة الداخلية"، ورقم 7614 لملف العضوية لأديب الشباب.

في أحد صباحات العمل الرسمية من عام 1979؛ همّ محمود عبد الرازق عفيفي إلى عمله كالمعتاد، داخل مبنى وزارة الداخلية، كان له مكتب خاص، لافتة خشب صغيرة على مكتبه تُعرف الوافد إليه من هو "محمود عبد الرازق – باحث قانوني"، إلا أن أيام عمله بمقر الوزارة بلاظوغلي لم تستمر، لغضبه من فساد زملائه من الموظفين "نقلوني الإدارة العامة للشئون الإدارية بالدراسة"، لكنهم ما لبثوا أن أصدروا له قراراً بالنقل مُجددًا، وهذه المرة إلى الوادي الجديد "رفضت أنفذ القرار"، سجالات وجدالات ومشاجرات ومكاتبات ومماطلات ثم مراسلات بكلمات من الرصاص وبلغة أدبية رشيقة وبديعة، من أديب الشباب إلى وزير الداخلية ورئيس الجمهورية، حتى انتهى الأمر بمكالمة هاتفية له من مسئول بالوزارة "اقعد في البيت يا محمود لحد ما الدنيا تهدى، ومرتبك هيوصل لحد باب البيت"، واستتب الأمر، لكن حتى ذلك أيضًا لم يدُم طويلا.

في هذه الأثناء؛ كان أديب الشباب يمارس مهامه اليومية بتسويد الجدران وطباعة كتبه. في مطبعة النصر بشارع الجيش كان الحاج "البكري عبد العزيز" يفتح ذراعيه لأديب الشباب، يطبع لديه 5 آلاف نسخة لكل كتاب، فيما يتولى باعة الجرائد في الميادين العامة مهمة التوزيع ويتابعهم "عفيفي" عن كثب "عملت شكر للأهرام والجمهورية عشان ساعدوني في توزيع كام كتاب" يتذكر عفيفي التفاصيل كأنها بالأمس.

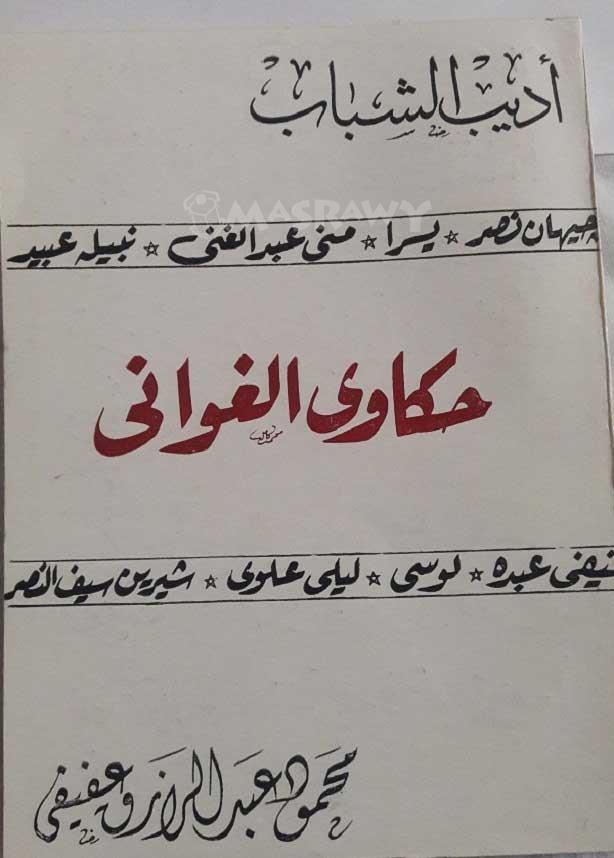

في الصفحة السادسة من كتابه "حكاوي الغواني"، وبعد حديث عما أسماه "تطور التفكير الجنسي عند المسلمين والمسيحيين" تبزغ صورة أديب الشباب على صفحة كاملة في إعلان مذيل بلقبه واسمه وعنوانه بمنطقة التونسي بالإمام الشافعي، ومرفق رقم تليفون أرضي وكأنه يشير إلى قُرائه أن كاتب السطور تحت الطلب، لا يبخل على متابعيه بالنقاش أو المشورة.

"هو ظاهرة في الوسط الثقافي بلا شك" يقول الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة، لمصراوي، في إشارة إلى أديب الشباب، موضحا أن ظهور "محمود عبد الرازق عفيفي" كان مثارًا لحديث الجمهور من العامة وكذلك المثقفين، غير أنه يعتبر المجهود الذي بذله "الكاتب اللغز" حينها لم ينتج عنه أي أمارة إبداع "الفلوس والوقت اللي ضيعهم كانوا ممكن يساهموا في تطويره، لكن يبقى مجرد شخص محدود الموهبة كان يتعجل الشهرة بشكل ملفت للغاية".

لا يمل عبد الرازق عفيفي من السرد في موضوعات غير مترابطة، يدخل من موضوع لآخر، في أقل من 10 صفحات يروي قصص حبه التي لا تنتهي بدءًا من الطفولة مرورا بالجامعة وعشقه لفتاة فلسطينية وليس انتهاءً بزعمه لعلاقات تصوَّرها مع فنانات شهيرات مثل شيرين سيف النصر وفيفي عبده وليلى علوي، ومع كل قصة يغوص الأديب بخيال جامح، خفيف الظل، لا يخلو من بحث عن مركز الأضواء، يقول في حوار صحفي "منى عبد الغني والشرطة والأزهر يطاردونني"، ويرسل إلى الكاتب الصحفي عبد الوهاب مطاوع رسالة ساخرة عبر بريد القراء بالأهرام نصها "شوف لي عروسة من أسرة متوسطة، لا تعمل، بيضاء لا شية فيها".

"ظاهرة موجودة في كل الأزمان" هكذا يصنف الدكتور محمد بدوي، أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة، محمود عبد الرازق عفيفي، مشيرا إلى أنه خير معبر عن ذلك الأدب غير الرسمي، الذي لا ترضى عنه السلطة (دينية / أدبية / سياسية). فأديب الشباب كما يراه "بدوي" بطل في دنيا الهامشيين الذين لا صوت لهم، القابعين خارج المتن، الباحثين عن تسلية بسيطة، فكاهة، شخص يتحدث مثلهم دون تقعير أو عبارات خلابة "اللي شبهه طول الوقت بيوصل للناس ع القهاوي وفي الأتوبيسات".

يؤكد أستاذ النقد الأدبي أن كتابات أديب الشباب لم تكن ذات طبيعة ركيكة، كما يحلو للبعض وصفها، وإنما كان صاحب قدرة كبيرة على السرد الشيق حتى وإن خلا من بناء تقليدي، ويتمتع بخفة دم ظاهرة، علاوة على أنه متأثر للغاية بصورة المثقف الكلاسيكي؛ ذلك الذي يتحدث في كل شئ "تلاقيه بيقول رأيه في الجنس والدين والفن والرياضة يمكن في نفس الصفحة".

في سن الخامسة والخمسين قرر ذلك الذي شابت رؤوس الفنانات من أجله –كما يحلو له أن يسرد في مؤلفاته- أن يركب قطار الزواج، داخل شارع صغير متفرع من سوق باب الشعرية طرق "عفيفي" الباب، مرتديا أزهى حُلة بدأ يحكي عن نفسه في فخر، كلماته التي تتناثر في الأفق، واسمه الذي طاف محافظات المحروسة وحُفر في كل ركن، قبل أن تتلعثم في فمه العبارات وهو يقول: "هما موقفني عن الشغل شويتين بس أكيد راجع.. وقريب جدا"، كان ذلك في مطلع عام 2006، مرت ستة أشهر وأكمل الرجل نصف دينه، غير أن الأحوال لم تتغير.

عندما يستريح ذهن أديب الشباب قليلاً، يحني رأسه للخلف برويّة، يسرح بخياله في ذلك البيت الريفي، داخل مدينة بني سويف، تلك النسمات النقية، التي تُدخل الورع في النفوس، في ذلك البيت، كان عُمر "محمود عفيفي" لم يتخط أربع سنوات، مات والده، فخيم الحزن على الأسرة، وقرر شقيقه الأكبر "محمد" اصطحابه معه إلى مركز الفشن ببني سويف، حيث كان يعمل مدرسًا هناك، فيما استقر الأخ الأصغر في الأسرة، وشقيقتاه الاثنتان مع والدتهما بالقاهرة. لم يترك الصغير تلك البلدة قط، حتى انتهى انتداب شقيقه الأكبر "محمد" فكان لزامًا عليهما العودة، يقول "سمير" الشقيق الأصغر "ساعتها محمود رجع وكان في رابعة ابتدائي"، يؤكد "سمير" أن شقيقه لم يعد كما كان، كان مولعًا بالشهرة والتميز، يُرجع ذلك إلى أمرين لا ثالث لهما، ربما يكون الشيطان قد مسّه في خلوة، أو ربما أصابه الإبداع في غفلة.

26 يوليو 2006، ما زالت زوجته "أمل" تحفظ يوم عُرسها جيدا، عقب الزواج أصر "أديب الشباب" أن يصطحبها إلى الإسماعيلية حيث جدران القطار لا تزال تحمل علاماته القديمة ومقولاته المحببة، انقضى شهر العسل، بل مر عام كامل، و"عفيفي" لا يغادر المنزل إلا لصلاتي المغرب والعشاء، قلبه معلق بالإمام الشافعي، اكتشفت الزوجة من حكايات زوجها أن عودته إلى العمل بوزارة الداخلية في عداد المستحيل.

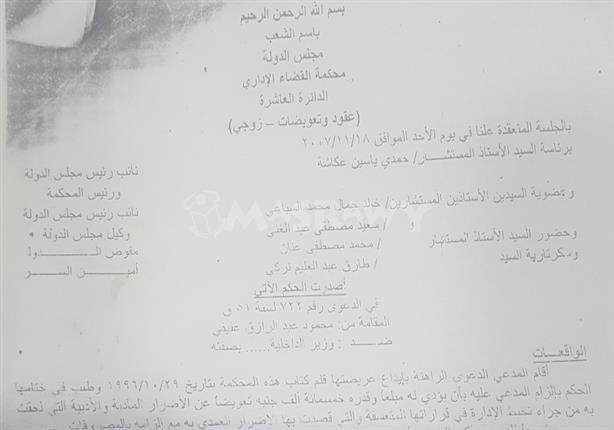

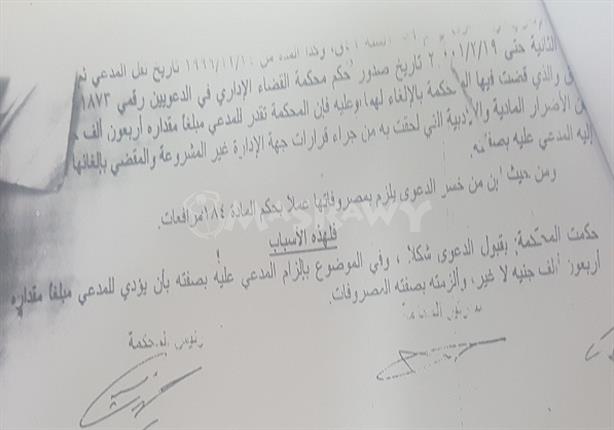

تعود القصة إلى العام 1998؛ حين رفض أديب الشباب تنفيذ قرار نقله إلى الوادي الجديد، لم يذهب إلى عمله، وظل قابعًا بمنزله، يحصل على راتبه الشهري لمدة عام كامل، ثم انقطع الراتب فجأة، فلم يهتم "عفيفي" بالسؤال، ورفع قضية ضد وزارة الداخلية. وفي 2007 حكمت له محكمة القضاء الإداري بقبول دعواه شكلا وموضوعا مع إلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ 40 ألف جنيه، إلا أن القرار لم يُنفذ حتى كتابة هذه السطور "رحنا كذا مرة والموظفين بيماطلونا على الفاضي"، تقول زوجته بصوت حزين.

طوال ما يقرب من الـ 18 عامًا لم يهتم أحد بالسؤال عن راتب "عفيفي"، حتى زوجته ملّت من الروتين الحكومي. فمثلما اختفى "محمود عبد الرازق عفيفي" عن أعين متابعيه، ذابت "هويته" وسط دواليب الدولة، ظلت زوجته تبحث عن سند لحقه في معاش لكن رحلتها لا تُفضي إلى شيء. حاولت عقب الثورة أن تصدر له بطاقة رقم قومي فما كان منها إلا أن دونت في خانة الوظيفة مؤهله الدراسي في السبعينات "حاصل على ليسانس حقوق"، لكن "أديب الشباب" ظل متمسكا بحقه في الوجود، محتفظا ببطاقة شخصية قديمة صادرة في إبريل 1984، أوراقها الصفراء تقاوم الزمن، تعلوها عبارة "المهنة: باحث قانوني، محل العمل: وزارة الداخلية".

ذهبنا صوب مبنى شئون العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بالدرّاسة، للتحقق من ملف عمل أديب الشباب. بالطابق السادس، قابلنا أحد الموظفين بإدارة إنهاء الندب بالوزارة، وطوال 4 ساعات بدأت رحلة الكعب الدائر، فمن إدارة السجلات، لقسم الدعاوى، إلى قسم الأرشيف، ثم العودة مرة أخرى للدائرة من بدايتها، وكلمات من الموظفين تقطع أمل الوصول إلى معلومات جديدة "يا أساتذة انتوا بتسألوا عن حاجة من 20 سنة، صعب تلاقوها. أقولك: روح وزارة الداخلية في القاهرة الجديدة"، قابلتنا إحدى الموظفات، وافقت على البحث عن اسمه، فوجدناه أخيرًا "محمود عبد الرازق عفيفي أحمد"، مفصولاً من وزارة الداخلية منذ عام 2000، فيما تؤكد زوجته دومًا على عدم وجود أي خطابات رسمية من الوزارة وصلت إلى بيته تُفيد بفصله من العمل، خاصة أنه لم يُغير محل إقامته حتى الآن.

تعتمر جدران منزل "أديب الشباب" بصور الرؤساء عبد الناصر والسادات والسيسي، لكنه لا يعبأ بما يجري على الشاشات من مهاترات، يرى أن الأحوال لن تنصلح طالما أن الظلم والقهر قائمان، يحلو له متابعة الأفلام الوثائقية، وصراعات حيوانات الغابة على "ناشيونال جيو جرافيك"، لكنه لا ينسى أن يُعدل للرئيس خطاباته نحوياً، يرتدي عويناته الطبية ويُمحص في القول "بتضايق إزاي ممكن خطاب للشعب المجرور فيه يتنصب.. ده غلط في 6 جمل آخر مرة".

بين الحين والآخر يروق لـ"عفيفي" تذكر أيام الأسى، لكنه يحكيها بطيب خاطر وبطريقة أدبية يفرغها على أوراقه: قبل نشر الشمس لخيوط أشعتها الدافئة على القاهرة، كان الصمت يسود مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، وداخل أحد العنابر، يُقيم ما يقرب من 7 من المرضى، كان "عفيفي" ثامنهم، يُمدد جسده بأريحية، ويغط فى نومٍ عميق، فيما اتفق عدد منهم، على حمل "أديب الشباب"، عازمين على وضعه في أحد أركان العنبر، صُراخ "عفيفي" لم يتوقف، شعر بأن نهايته حُسمت، رفعوه فوق الأعناق وهم يهتفون "أنت ميت واحنا هنحطك ناحية القبلة، عشان تموت مرتاح".

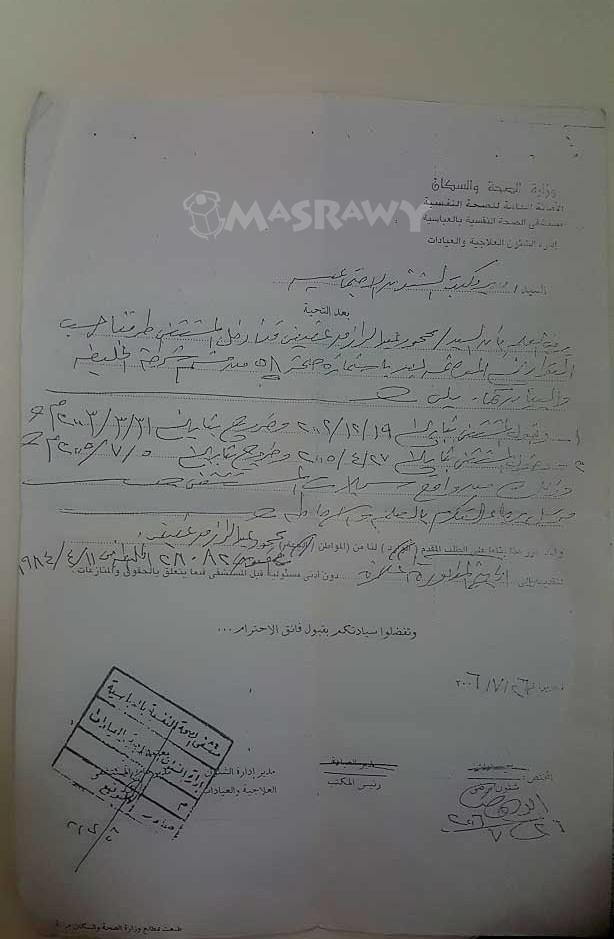

4 مرات وطأت فيهما قدما "أديب الشباب" أرجاء مستشفى الأمراض العقلية؛ الأولى حين قرر أن يُعاقب مديره في العمل بشكل يناسب خياله؛ فقلب عليه المكتب، كان ذلك عام 1992، ولأن رئيسه في وزارة الداخلية صاحب نفوذ أضحى "عفيفي" محمولا داخل قمصان "المجانين" البيضاء بعد أقل من ساعة وسط صمت رفاق العمل، لكن الغريب أن وجوده داخل المستشفى لم يدم إلا لساعات "الدكتور قاللي أنت أعقل مني، وأمر التمرجية يرجعوني تاني الشغل، لسه فاكر زميلتي اللي زغرطت م الفرحة عشان رئيسنا الظالم" يحكي أديب الشباب، وفي خطاب يحمله عفيفي بين مقتنياته وجهت الأمانة العامة للصحة النفسية خطابا لمكتب الشئون الاجتماعية يفيد بأن المذكور دخل المستشفى مرتين الأولى في نهاية عام 2002 ولمدة ثلاثة أشهر والثانية في إبريل 2005 لمدة 70 يوماً.

مرت 5 سنوات وعاود "عفيفي" أدراجه للمستشفى ذاته ولكن هذه المرة اختار ألا يصطدم برئيسه في العمل وإنما بوزير الداخلية "كان بينشر ملابس داخلية مكتوب عليها شتايم لحبيب العادلي، ونزل في الشوارع يوزع ورق عليه شعارات ضده"، تحكي زوجته تفاصيل القصة التي عايشتها بنفسها "قعد في المستشفى 3 أسابيع.. بس بعدها شاف أسود أيام جوا سجن الفيوم"، ويضيف شقيقه "سمير": "إحنا قلنا دول أكيد إدوله حقن في مستشفى العباسية لحد لما أعصابه باظت".

في مكان ما على حدود محافظة الفيوم، يقبع مبنى عتيد، بداخله غرفة، تحوي ما تحويه من سرائر، تضم ما تضمه من أفراد، يلبسوا جميعهم لباسًا واحدًا، الأزرق يكسوهم من أعناقهم حتى أقدامهم، تحت سقف غرفة واحدة، منافذها حديدية قاسية، تطغى عليها الكآبة، ويرسم دخان سجائر ساكنيها سرابًا وسطها.

السجن مُظلم جدًا وقاس عليه، فهو أديب الشباب، إعلانات مؤلفاته على جُدران القاهرة تتعثر فيها أينما كنت، ووظيفته داخل وزارة الداخلية أضفت عليه رونق صاحب السلطة، لكنه لم يكن كذلك، فغضبه الذي نفثه في وجوه قيادات الشرطة، جعله حبيسًا داخل سجن الفيوم.

حاول السُجناء مرارًا وتكرارًا الاعتداء عليه بدنيًا ولفظيًا "كانوا بيكهربوني فى أماكن حساسة"، يروي محمود عبد الرازق عفيفي، ذلك الاسم الذي تمنى صاحبه أن يبزغ عاليًا، قبل أن تخسف به أقدام السُجناء وتعذيب الضباط، كرامته أُهدرت، وفقد كل شئ، إلا طيبته وإنسانيته "أنا شفت العذاب فى السجن، كنت بضّرب على قفايا كل يوم، كانوا بيسلطوا المساجين يرخموا عليا"، حتى أنهم كانوا يمنعونه من الاستحمام. "رحت له زيارة، لقيت معاملتهم سيئة جدًا، بيعاملوه كأنه مجرم أو قاتل قتيل، كان في حالة من الانتقام"، تُضيف زوجته أمل قبل أن تسرد بُحزن "بهدلوه جدا، راجل طويل عريض بيتضرب على قفاه، شئ محزن". دخل "عفيفي" السجن بتهمة سب وقذف وزير الداخلية، كان ذلك فى منتصف 2009، حُكم عليه بالحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ، ومع الإفراج عنه، لم يذهب أديب الشباب إلى بيته مطلقًا.

كانت تعلم "أمل" أن زوجها سيعود، لكنه لم يأتِ أبدًا، لم تجد السيدة الوحيدة أمامها سوى اتخاذ سبيل البحث دون هوادة؛ ما بين المستشفيات والسجون وأقسام الشرطة للعثور على زوجها، فهي لا تملك دونه على سطح الحياة، تخرج من بيتها مع أول ضوء للنهار، وتعود ليلها مُثقلة بالهموم، وفي أحد الأيام، ومع انتصاف الليل، رنّ هاتف المنزل، هرعت وأجابت على الفور، فكان مخاطبها من الطرف الآخر: "يا مدام فيه واحد عندنا في المستشفى جه تعبان وبقاله كام يوم هنا وبيقول إنك مراته".. في دقائق معدودة، استقرت أمل داخل إحدى غرف مستشفى الدمرداش، تتفحص زوجها، وجهه شاحب، وحالته رثة، وذهنه شارد، كان أكثر ما لفت انتباهها ارتداءه ملابس السجن الزرقاء، عرفت من الطبيب المعالج أن زوجها أصيب بغيبوبة سُكر، وكان مُلقى بالشارع، قال لها الطبيب "ولاد الحلال جابوه لحد هنا، وقعد يومين وبعد كده لقيناه كاتب لنا رقم البيت".

لم يعرف أحد من هذا الشخص المجهول الذي وصل إليهم، تَمتَم "عفيفي" ببضع كلمات لخّص بها ما تعرض له، كلمات مكسوة بكرامة مُهدرة وخاطر مُحطم "لقيت أمين الشرطة دخل الزنزانة وقالى انت خلاص إفراج، فرحت جدا، وبعد كده خدوني زي ما أنا فى عربية الترحيلات، عشان يخلصوا إجراءات إخلاء سبيلي من قسم الخليفة". زجوا بـ "الأديب" داخل سيارة الترحيلات، ثم ألقوا به في غياهب الطريق، من شدة حيرته، أصابته غيبوبة السكر، فسقط مكان قدمه.

20 عاما و"عفيفي" في ردهات الحياة، مخفيًا قسريًا، حدود تحركاته صارت أمتارًا تُحيط بمنزله، لا يبتعد عن "الإمام الشافعي". شعر "الأديب" بالزهو، عندما هلّت بشاير ثورة يناير، بعدما صار اسم ظالمه "حبيب العادلي" على صفحات الجرائد، متهمًا بإهدار ما يقرب من 3 مليارات جنيه "حسيت إن اللي حاربته طول عمري طلع صح.. والعدل بيتحقق".

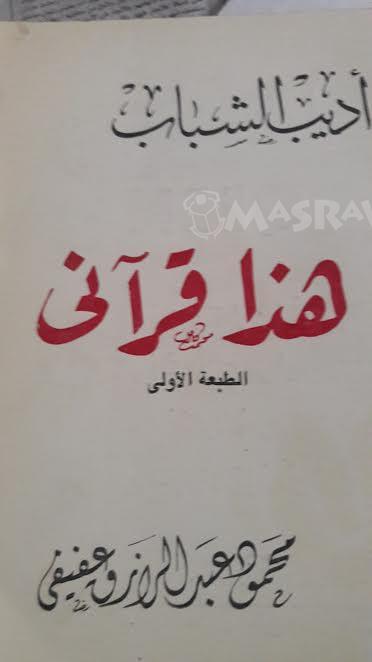

لا يستقر الحال بأديب الشباب على منوال ثابت، تارة تأخذه السكينة ومرات تؤرقه الأوجاع، ترى زوجته أن تجربة السجن زادت من وساوسه، يشعر بالقهر، يرفض ملاقاة الأصدقاء أو الأقارب "خايف حد يتأذي بسببي"، يحدث نفسه كالملسوع "حاسس إني متراقب طول الوقت"، يقول إن الحياة غير عادلة، يحاول أن يجد في الصلاة سكنا، ثم ينفض عنها وهو يتمتم "لا مش هصلي.. أنا زعلان من ربنا عشان مجبليش حقي"، في رمضان قبل سنوات راح يهمس في أذن زوجته بأنه يفكر في عدم الصيام لا لعذر مرضي وإنما ليقين راسخ داخله "أنا مش هصوم عشان ياما جوعت"، لكنه يعود أدراجه ممسكا بالقرآن مراجعا آياته ثم يدون تفسيراته الخاصة في كشكول صغير يلاصقه أينما جلس، ويقلب في كتابه "هذا قرآني" مسترجعا ذكريات لم تمت.

لا يعتبر د. محمد بدوي، أستاذ النقد بجامعة القاهرة، نهم أديب الشباب الشديد نحو الشهرة أمرا مستغربا "مفيش حد بيكتب أدب معندوش أمنية الشهرة، بس محمود عفيفي كان بيدور عليها بطريقته الغريبة وهو مكنش مهتم برأي النخبة فيه، لكن كان عايز اللي يشاوروا عليه الناس العادية اللي بيكتبلها ع الحيطان وفي الميادين".

"لقد أخلصت للأدب والفكر، نفسا وروحا، عقلا وجسدا، ولكن يا أسفاه من زمن علاه الجدب والقحط والضجر" عبارة ضمن حواشي الفصل الثالث من كتابه "إجهاض الحرية" تعبر عما كان يظنه "عفيفي" في نفسه بأنه عملاق في زمن الأقزام، فيكتب في خلفية الكتاب "يا عقاد يا طه حسين يا زكي نجيب محمود: اصحوا من قبوركم، فقد بعثتكم صلصلة كلماتي. هل من مبارز؟"، وقد اتخذ من "دون كيشوت" معلما، فمع كل حكاية يروي صراعا خاضه بصدر مفتوح؛ تارة مع الأزهر ومرة في مواجهة وزارة العدل، ومرات ضد الداخلية وجنودها.

فيديو قد يعجبك: